神勢團

神勢団(春日町)は、大正5年(1915)笠勢司から分離独立。春日神社のお膝元で、神の力を借りて勢いよく平和に過ごせるようにと、住民の幸福を願い命名されました。

大正15年(1926)笠勢司の分家として円満独立。

笠井第八自治会。

屋台は、町内唯一の二層唐破風入母屋造り。平成2年(1990)8月12日新造入魂式。費用39,600,000円。大工は小池工務店(小池清)。彫師は早瀬宏。天幕、京都・川島織物。

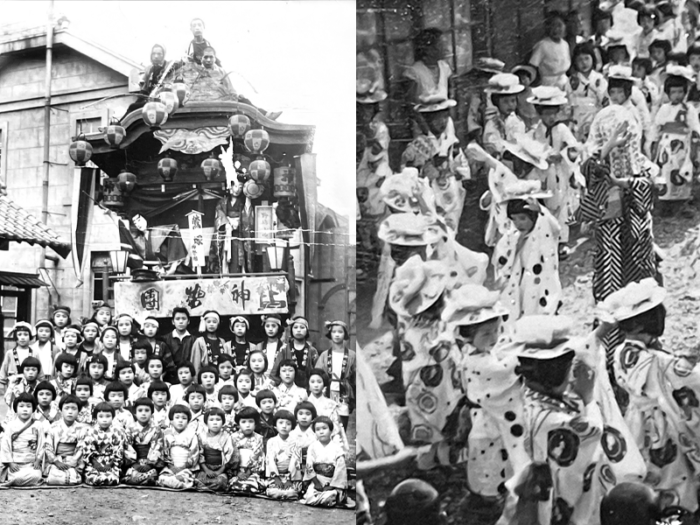

戦前から変わらない法被/背中には「かすが」の文字に蝶の図柄(町を蝶で表現した昭和初期の気の利いている洒落)。白い蝶のいわれは伝わっていませんが、白い蝶は吉兆な存在とされています。卵からさなぎ、姿を変えて成長。そして華麗なる蝶となって跳びだっていく。そして日本では古来「白い生物」は神の使いとされています。腰文様は吉原つなぎ/吉原由来の文様ですが、くさりとくさりがしっかりと繋がっていることから人と人を繋げる。強い良い関係をつくる。また、良縁を意味するという縁起の良い柄とされています。

屋台本体は桧。彫り物はケヤキに昇り龍と下り龍(御簾脇)/竹に虎(前欄間)/獅子に牡丹(横欄間)/五福神(後欄間)/恵比寿様と大黒様(袖障子裏正面)/鹿に紅葉(袖障子表正面)/獅子に牡丹(木鼻振面)/獅子(木鼻正面)/十二支(腰彫)/菊に山雀(上屋欄間)/天岩屋戸(下屋前 鬼板 懸魚)/須佐之男命八岐大蛇退治(下屋後 鬼板 懸魚)/鳳凰( 中屋前 鬼板 懸魚)/鶴亀(中屋後 鬼板 懸魚)/風神(上屋前 鬼板 懸魚)/雷神(上屋後 鬼板 懸魚)/雲(鍋蓋)

神勢團、子どもたちの練り。

おまつりの数日前から春日神社前で、お囃子の笛や太鼓の練習をしています。町内の子どもは誰でも自由に参加できます。

下のボタンでお囃子の笛、太鼓、鐘の音が聴けます。◎出囃子=渡御・還御時、屋台が動き出すときのお囃子。イントロの高音部分が特徴的 ◎馬鹿囃子=屋台の運行時に多く使われるお囃子 ◎春日囃子=屋台の運行時でさらに抑揚を付け盛り上げたいときのお囃子 ◎柳囃子=屋台停止中や神事を意識する場面でのお囃子 ◎神勢囃子(鈴木基司・作)=屋台停止中や神事を意識する場面、屋台格納後に名残を惜しむ場面での神勢團独自のお囃子(演奏:神勢団/指導・笛:鈴木基司)

写真上/平成2年8月12日、新屋台の入魂式。

写真下/平成元年(1989)旧屋台最後の年。この屋台は今も恒武下で元気に子どもたちを楽しませています。

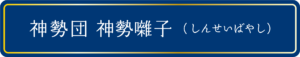

写真上/昭和22年(1947)屋台と神勢團お囃子連

写真下/昭和15年(1940)皇紀2600年の奉祝まつり(日中戦争時下で日章旗が飾られている)

Copyright © 2023_kasaiismHP